証券分析の基本:米国株投資家のためのバリュエーション手法を徹底解説!内在価値評価法と相対価値評価法の利点・欠点を学ぶ!

ジェームズ・ フォード

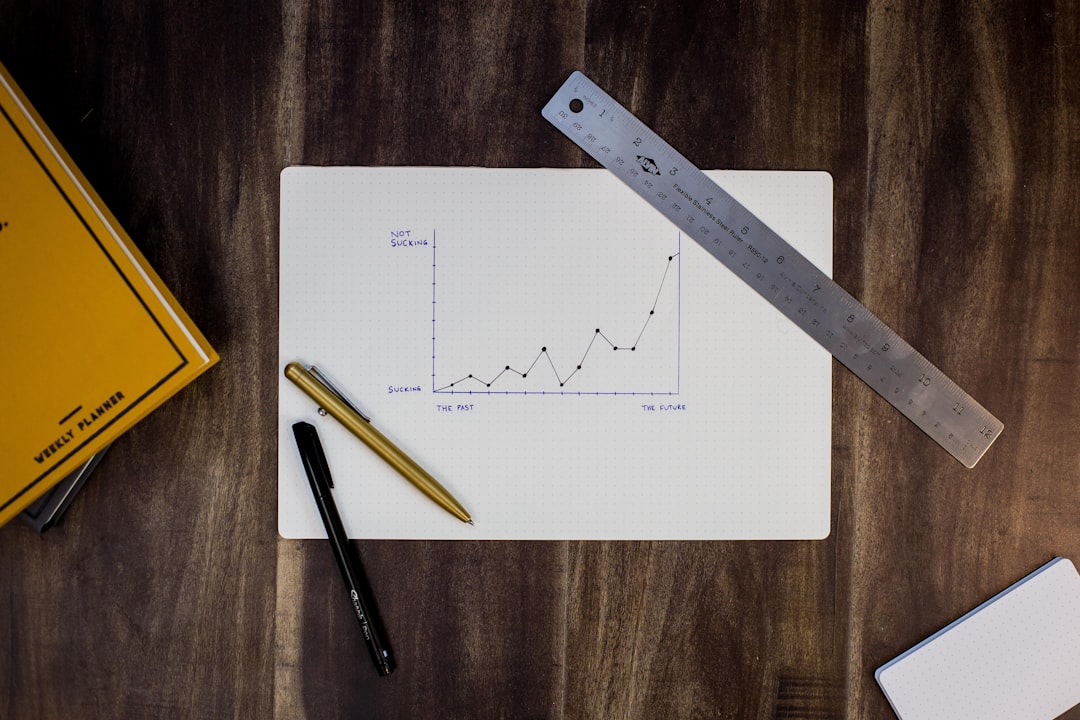

ジェームズ・ フォード- これは証券分析の基本を解説する教育シリーズの一部であり、基礎から複雑な内容まで順を追って説明していく。

- 本稿では、内在価値評価法(Intrinsic Valuation Method)と相対価値評価法(Relative Valuation Method)の利点と欠点を比較し、どちらを使用すべきかについて説明する。

- 投資家は企業の実際の価値と市場価格の不一致を見つけることが重要であり、また、バリュエーション手法の限界を理解することも大切である。

ジェームズ・ フォード

ジェームズ・ フォード