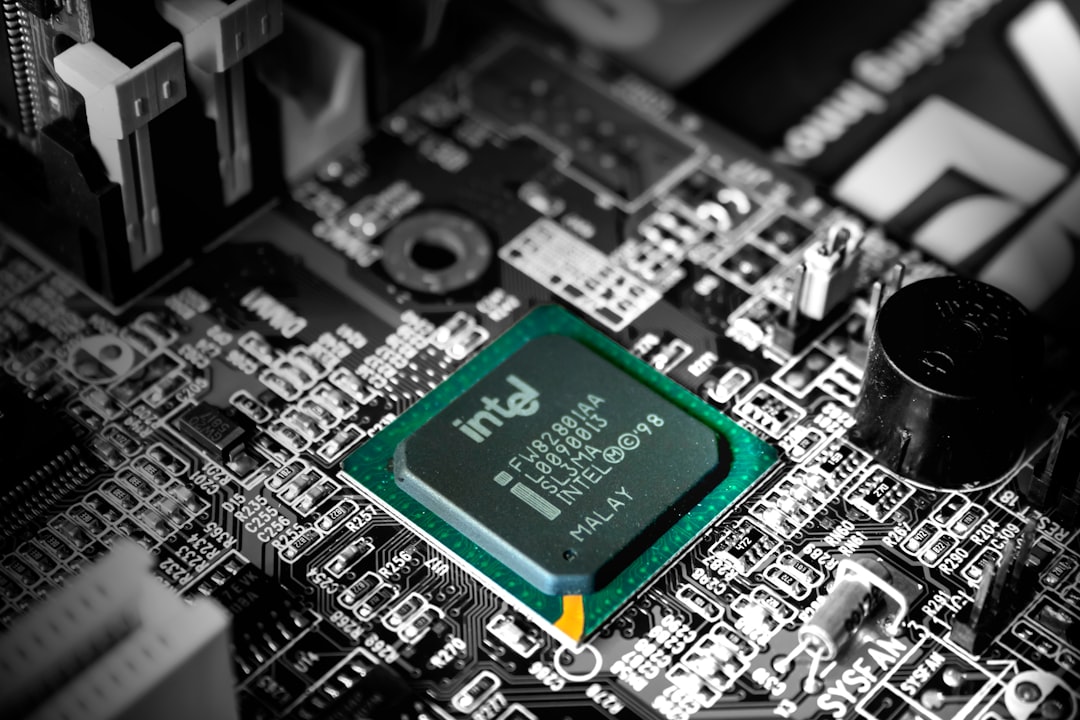

インテル(INTC)の18Aはいつローンチされるのか?18Aに対する期待とは?

ウィリアム・ キーティング

ウィリアム・ キーティング- 本稿では、注目の米国半導体銘柄である「インテル(INTC)の18Aはいつローンチされるのか?」という疑問に答えるべく、足元で開かれたDirect Connectイベントで発表された内容の詳細を詳しく解説していきます。

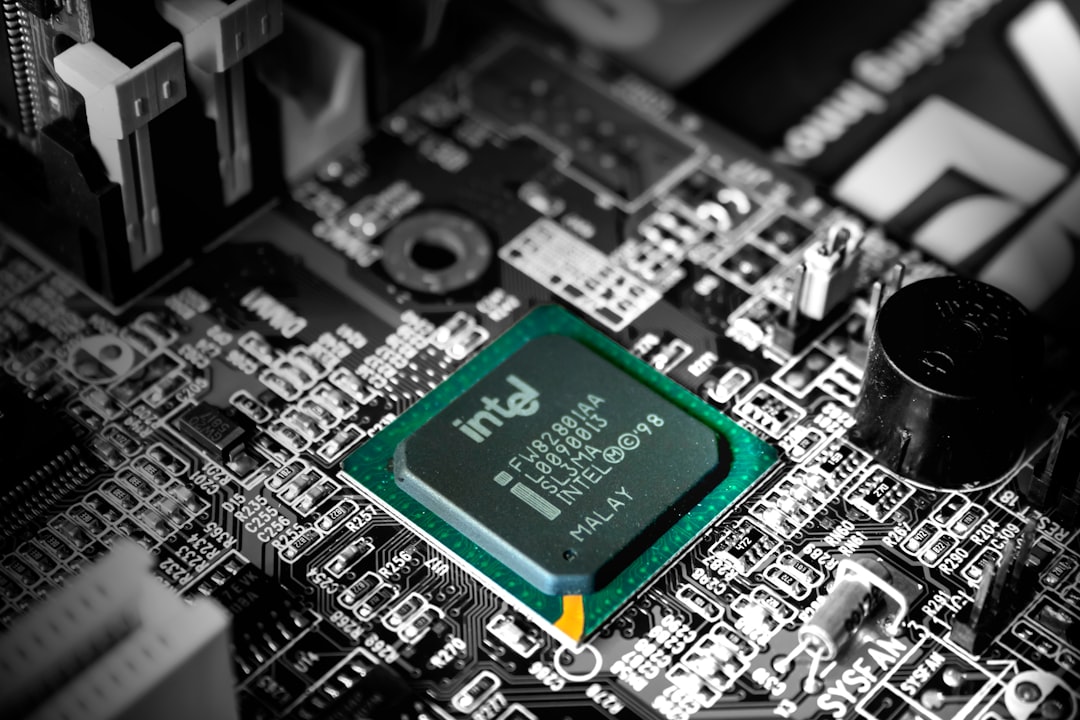

- インテルは最先端プロセス「18A」に対する期待を慎重に調整し始めており、顧客対応や設計の多様化に向けて18APや18A PTなどの新バリエーションを導入しています。

- 一方で「14A」プロセスへの注力が強調されており、18Aの知見を活かした第2世代技術の導入や、High NA EUVの採用可否を含めた検討が進められています。

- 講演では「Copy Exactly方式」からの脱却や、ファウンドリー戦略の変革が示され、インテルの競争力と顧客対応力の再構築に向けた動きが強く意識されました。

ウィリアム・ キーティング

ウィリアム・ キーティング